将棋を覚えたての子どもと指すときの心得

- 2025年10月24日(金)更新

- 運営者のつぶやき

【先着3名限定】

将棋教室ホームページ制作 モニター募集

将棋教室のホームページ制作実績拡充のため、

先着3名様限定でモニター価格にて制作を承ります。

モニター価格 初期費用 10万円→5万円(税込)

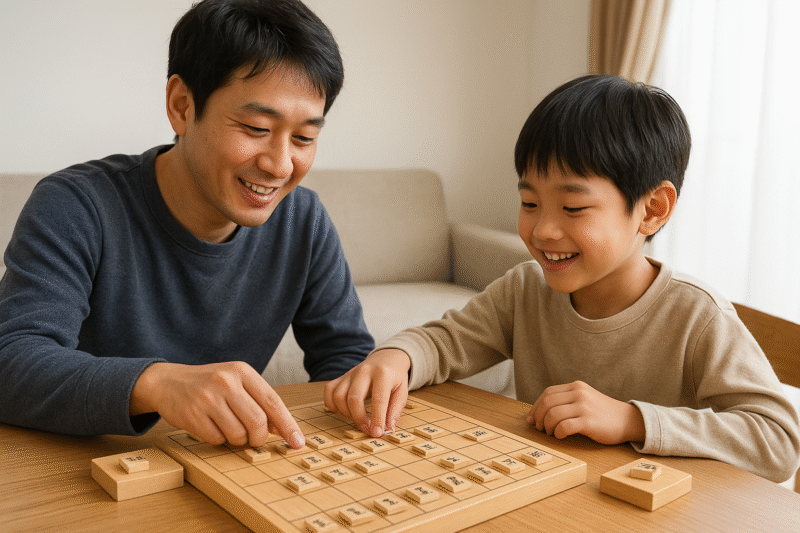

親子で楽しく続けるために

お子さんが将棋に興味を持ち始めたとき、親として一緒に対局する時間は、とても貴重です。

でも、いざ指してみると「つい本気を出してしまった」「どこまで教えたらいいかわからない」など、悩むこともあるかもしれません。

ここでは、お子さんが将棋を好きになり、長く続けていけるようにするための“親の心得”を紹介します。

もちろん、親戚や知り合いの子どもと指すときにも、同じように心がけてください。

勝ち負けより「楽しい経験」を大切に

将棋を覚えたばかりの子どもにとって、一番大切なのは勝敗ではなく、「駒を動かせた」「相手の駒を取れた」「王様を追い詰められた」という小さな成功体験や、親子で一緒に遊べたという喜びです。

しかし、親が本気で勝ちに行くと、子どもは「どうせ勝てない」「いじめられている」と感じてしまうことがあります。

「いい手だね」「前より上手になったね」と声をかけながら、楽しく続けられる時間にしてあげることが大切です。

わざと負けるより「気持ちのいい勝負」を

子どもを喜ばせようと、わざとミスをして勝たせることもあるかもしれません。

でも、子どもは意外と敏感で、「本気じゃなかった」と感じると、喜びが半減してしまいます。

おすすめは、

- 子どもが気づけそうなチャンスを残して「ここ、どうなるかな?」と質問形式でヒントを出す

- 一手ごとに「いい考えだね」「大胆な手だね」と声をかける

など、“本気だけど温かい対局”を心がけましょう。

難しい言葉より、イメージで伝える

将棋用語は大人でも難しいものが多いです。

「駒得」「受ける」「厚み」などのような用語は最初のうちは使わず、

「ここを守ると王様が安心だね」

「この駒はいっぱい動けるね」

「この駒で橋を渡るようにつなげてみよう」

といったイメージで伝える言葉のほうが、子どもの理解が深まります。

「間違いを正す」より「考えを聞く」

子どもが思いがけない手を指したとき、「それは違うよ」「そこじゃないでしょ」と言いたくなることもありますが、ぜひ一呼吸おいて、

「どうして、その手を選んだの?」と聞いてみてください。

子どもの中ではしっかりとした理由があることも多く、そのやりとりが考える力を育てるきっかけになります。

終わったあとに「一言ほめる」

対局が終わったら、勝っても負けても「最後まで落ち着いて指せたね」「前より強くなったね」など、具体的にほめる言葉をかけてあげてください。

その一言で、子どもは「またやってみよう」と思えるようになります。

将棋が「楽しい思い出」として心に残ることが、上達への一番の近道です。

子どもが泣いても「嫌がらない」

負けて悔しくて泣いてしまうのは、決して悪いことではありません。

むしろ、「勝ちたい」という負けず嫌いの気持ちの表れであり、将棋を上達させるための大切な向上心の源です。

将棋界のスーパースターである藤井聡太さんも、子どもの頃は負けると悔しくて涙を流していたと言われています。

子どもに泣かれると、確かに面倒に思ってしまうかと思います。

しかし、そこで親子で将棋を指すことをやめてしまうと、無意識に「負ける=悪いこと」と誤解してしまったり、「うまくいかないとやめてしまう」という癖がついてしまうかもしれません。

他のゲームでもそうですが、「泣くこと」を否定したり嫌がったりせず、切り替えるのを温かく見守ることが大切です。

おわりに

子どもと指す将棋は、勝敗を超えた心の交流の時間です。

「勝つこと」よりも、「一緒に考えること」「成長を見守ること」を大切にすることで、お子さんの集中力や考える力、そして何より「挑戦を楽しむ心」が育っていきます。

もし、お子さんが「もっと強くなりたい」と次のステップを望むようになったら、将棋教室を検討してみるのも良いでしょう。

同年代のライバルと切磋琢磨し、専門的な指導を受けることで、新たな発見や成長の喜びを得ることができます。

将棋教室をお探しの方はコチラ

ぜひ、焦らずゆっくりと、親子で将棋の時間を楽しんでください。